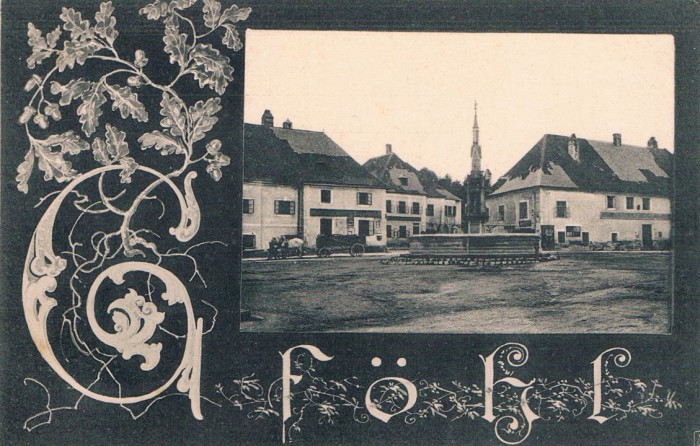

011 - Hauptplatz Gföhl-Brunnen

In der Amtszeit von Bürgermeister Ernest Thum (1873 – 1890) werden die Brunnen auf dem Haupt-platz und dem Körnermarkt errichtet. Der Brunnen am Hauptplatz wird von Landesingenieur Karl Rosner entworfen, welcher durch die von Hofbildhauer Franz Schönthaler geschaffene gotische Säule geschmückt wird [diese befindet sich auch heute im Mittelpunkt der „modernen Brunnenanlage“, wel-che im Jahr 2000 von Architekt Mitterberger geschaffen wurde]. Die Umrandung errichtet der Krem-ser Stadtbaumeister Utz. [Diese wurde im Zuge der Neugestaltung des Hauptplatzes abgebrochen]. Am 2. Oktober 1870 erfolgt die feierliche Weihe des Brunnen.

Die Neugestaltung des Gföhler Hauptplatzes findet in der einheimischen Bevölkerung nicht überall Zustimmung. Gemeinderäte kündigen sogar an, dass sie sich an der Brunnenumrandung anketten wer-den um einen Abbruch zu verhindern. So weit ist es dann allerdings nicht gekommen. Der „neue“ Brunnen wurde vom Grazer Architekt Gerhard Mitterberger geplant. Die Ortsbevölkerung findet an der „Klagemauer“, wie sie den Beckenbogen bezeichnen, wenig Freude, Besucher des Ortes finden den Brunnen hingegen attraktiv.

NÖN 48/2002

Hauptplatz fertig

GFÖHL. Am 20. November war es so weit: Nach fast einem halben Jahr Bauzeit konnte der „neue“ Hauptplatz eröffnet werden. Dies wurde offiziell mit der Inbetriebnahme der neuen Beleuchtung im

Beisein von Bürgermeister Karl Simlinger, Vize Ludmilla Etzenberger, Stadtrat Rudolf Simlinger, Stadtamtsdirektor Leopold Ganser sowie Architekt Mitterberger, Firmenvertretern und Mitarbeitern

getan.

NÖN 33/2003

Hauptplatz eröffnet

FESTAKT. Der erste Schritt zur „Stadterneuerung“ von Gföhl ist geschafft. Am Samstag wurde der „neue“ Hauptplatz übergeben.

GFÖHL. Nach dreijähriger Bauzeit wurde am vergangenen Samstag der völlig neu gestaltete Gföhler Hauptplatz offiziell seiner Bestimmung übergeben. Bürgermeister Karl Simlinger konnte dazu

zahlrei-che Fest- und Ehrengäste begrüßen ... Genau ins Projekt passend wurde auch die Fassadenrenovierung der Pfarrkirche abgeschlossen. ...

In der Fachzeitschrift „STEIN TIME“, Ausgabe November 2005, schreibt Nikolaus Hellmayr:

Vom Löschteich zum Stadtplatz

Das Waldviertel und der Granit – das sind zwei unzertrennliche Begriffe, deren lokale kultu-relle Relevanz Gerhard Mitterberger mit seiner minimalistischen Intervention einer Platzgestaltung

für eine niederösterreichische Kleinstadt aufs Neue beweist. Einige wenige, subtil bearbeitete Elemente aus dem heimischen Naturstein geben dem amorphen Raum nun Halt. ...

Der Gföhler Hauptplatz ist ein heterogenes Gebilde, mehr eine Aufwertung der Hauptstraße, in die im Bereich der Kirche diverse Gassen einmünden.

Eine neue Platzfigur

Historische Aufnahmen zeigen, dass der Platz vor der Neugestaltung vom Autoverkehr domi-niert war und sich ursprünglich anstelle des Brunnens ein als Viehtränke genutzter Löschteich befand. Die

Brunnenanlage, errichtet um 1900 [1870 geweiht], die zunächst die Freifläche aufwertete und den Hauptplatz definieren sollte, aber in den umgebenden Bauten keine Referenz fand, war im gegebenen

Ensemble nur als Fremdkörper wahrzunehmen. Auch die wesentlichen öffentlichen Bauten – Rathaus und Kirche – zeigen bezeichnenderweise keine direkten Bezüge zu diesem Platz, der damit

eigentüm-lich unbestimmt blieb und sich weitgehend als pure Verkehrsfläche auswies.

Um dem Platz eine Identität zu geben, eine für Fußgänger, Märkte und Feste taugliche Freifläche so-wie eine adäquate Verkehrslösung zu erhalten, legte Mitterberger ein Rechteck über den

Platzbereich, ausgehend von den Eingangsfassaden der Kirche und des Rathauses. Dieses Geviert grenzt eine unre-gelmäßige Platzfigur ein, bewusst auch die Strasseneinmündungen aufnehmend und in

Kleinstein-pflaster aus Granit belegt, um ein definiertes, aber doch fließendes Platzkonzept umzusetzen und peri-pher situierte Bauten, wie vor allem das Rathaus, in den Hauptplatzbereich

einzubinden. Die Verkehrs-flächen sind nur dezent durch geschnittenen, sandgestrahlten Granit sowie leicht gekantete oder flä-chenbündige Randleisten gegenüber den verkehrsfreien Zonen

abgesetzt.

Tiere an der Tränke

Der baufällige Brunnen, dessen Becken bereits in einen überdimensionierten Blumentrog mu-tiert war, sollte – auch gemäß den Rahmenbedingungen des Wettbewerbes – abgebrochen werden. Nach

Protesten von Gföhler Bürgern verfügte das Denkmalamt die Erhaltung und Sanierung des Brunnens. In der folgenden Umplanung nimmt Mitterberger das Motiv des Brunnens als fremde Form, das

Phänomen seines Verschwindens und der Rückkehr an seinen alten Standort in Analogie zu den Kometen, deren Erscheinen, Verschwinden und Wiedererscheinen auf. Daraus resultiert ein komple-xes

Spiel mit Verweisen, beginnend bei der Kleeblattform des Brunnentrogs, die sich im Grundriss der neuen Wasserfläche wiederfindet, die in einen flachen, kreisrunden Sockel aus sandgestrahltem

Beton als Mulde in die Platzfläche eingelassen wird. Die restaurierte Brunnensäule wird an der Basis von einem Nirostastahlrahmen gehalten, der nicht nur die Funktion einer hinterlüfteten

Halterung über-nimmt, sondern in der Höhe den ursprünglichen Wasserstand im Brunnenbecken anzeigt. Auch die vier Sprudeldüsen, die sichtbar in das neue Becken eingebaut sind, verweisen auf die

ursprüngliche Wasserhöhe. Das Verhältnis zwischen Brunnentrog und –säule transformierte Gerhard Mitterberger in ein freieres Verhältnis zwischen schweren, liegenden Körpern und der leichteren,

aufragenden Säule, wobei eine gekrümmte Wand aus Granitblöcken die alte Höhe des Brunnentroges wiedergibt und da-mit die ursprünglichen Proportionen des Brunnens insgesamt wieder herstellt.

Vier Monolithe aus Granit, wie die gekrümmte Brunnenwand mit Trennfugen verlegt und als Halbrohlinge in ihren unter-schiedlichen Oberflächenqualitäten herausgearbeitet, lagern parallel zur

Hauptverkehrsachse am Was-ser und lösen in ihrer massiven Präsenz die Anmutung von Tieren, die zur Tränke geführt werden, aus.

Die Schönheit des Steins

Auf ihren polierten Oberflächen kann man sitzen, während die gebohrten und gebrochenen Seitenflächen die rohe Qualität und Schönheit des Granits akzentuieren. Zusammen mit einer elegan-ten,

gestalterisch zurückhaltenden Möblierung aus Bänken und Pflanztrögen bestimmen die Blöcke den verkehrsfreien Bereich rund um den Brunnen. Etwas abseits, neben der Kirche, ist noch ein klei-nes

Wartehäuschen der Bushaltestelle, beinahe unmerklich, ein schlicht aus Nirosta und Glas gestalte-ter Pavillon aufgestellt worden.

Siehe auch:

Bezirkschronik Gföhl, Bände 1 und 4, Friedrich Weber, 2006 und 2009

Ansichtskarte:

Gföhl

Verlag Karl Haslinger, 1908

Aquarell von Isa Jechl, 1908

NÖ. Landesbibliothek, Topographische Sammlung